【南美侨报特约记者陈妤汎报道】在巴西,越来越多的人开始学习中文,中文已成为沟通与理解中国的重要桥梁。而在这背后,有许多默默付出的人物,他们努力推动中文和文化在巴西的传播。来自广东台山的陈达峰,就是其中的杰出代表。

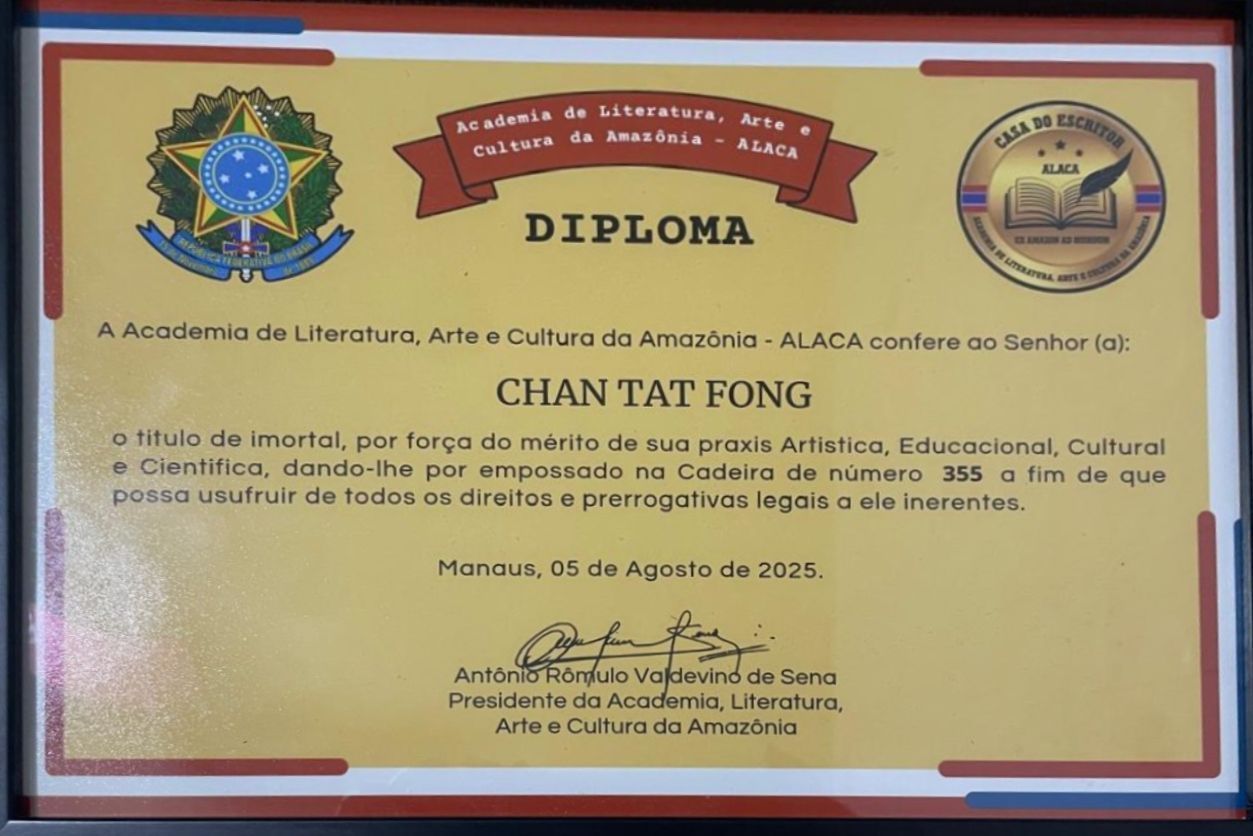

“能够被亚马逊文学、艺术和文化学院(ALACA)接纳为成员,我感到非常高兴和荣幸。这是梦想成真,也是一个挑战,让我能与其他院士共同努力,为亚马逊文化贡献力量并从中学习。”谈起不久前的荣誉时,陈达峰院士这样说道。

1952年,陈达峰出生于中国广东,年仅12岁时随母亲和兄妹远渡重洋,定居里约热内卢。初到异国,他一句葡语都不会,生活充满艰辛。但从未忘记母语和家乡文化,即便在新的环境里,他依旧保持阅读《南美侨报》,关心祖国发展。这份坚持和对教育的热情最终引领他走上了教师之路。他在巴西完成了电子工程和物理学的本科学业,这成为他理解两种文化、两种文明的重要经历。他说,“自己的人生就是两种文化交融的体现,而正是这种文化交融,成为他从事教育事业最大的灵感来源和根基。”

1981年,他来到罗赖马,从此与亚马逊土地结下不解之缘。在那里,他开始进入教育行业,先后在多所学校任教,后来进入罗赖马联邦技术学校(IFRR)任物理教师,长期服务于教育一线。2010年,他被推选为Boa Vista校区负责人,一直工作到退休。与此同时,他也与罗赖马联邦大学(UFRR)等机构合作,在科研与教育管理中贡献力量。他回忆说:“我的人生收获颇多,包括课程学习、硕士论文、参加研讨会与交流项目,但最重要的还是在课堂里的实践——在那里,我既在学习,也在为青年的培养做出贡献。”

在任职期间,他特别注重推动国际交流。2012年,他作为IFRR院长之一,参与率团访问中国清华大学,参加“中巴高校合作对话会”。谈起这些经历时,他说:“这些交流不仅提升了学术水平,更让我们在文化和思想上都得到了新的启发。”该项目由巴西科技与创新部和教育部推动,旨在通过本科生与研究生的交流、实习和科研来建立机构间的关系,并取得了实实在在的成果。

如今,作为华侨和教育工作者,他对中文在巴西的发展有着深刻观察。他坦言,中国文化在巴西有着鲜活的存在,这得益于许多在此生活的华人。然而,这也带来了新的挑战,即如何更系统、更有规划地推动中文教育,使之不仅停留在兴趣层面,而是走进学校、走进青年人的生活。他告诉记者:“中文不仅是一门语言,更是一座桥梁。青年人对中文的兴趣是真实存在的。中文教育的未来,寄托在他们身上。”

此外,陈达峰认为,中巴教育与文化合作的重点应放在科技与高等教育层面的深度交流上。他说:“非常重要的是要落实能够促进中巴学术交流的关系模式,这些交流应该涵盖知识、技能、科技与可持续发展的议题,特别是在亚马孙地区,同时也要包括文化交流活动。”

从广东台山到里约热内卢再到罗赖马,从语言不通到高校讲台再到国际舞台,陈达峰用自己的半生诠释了教育与文化交流的价值。