中国华侨历史博物馆里陈列着1939年11月泰国中华总商会主席蚁光炎在曼谷遭遇暗杀时,其夫人所穿的衣物。 (李久骏/摄)

【南美侨报讯】在北京中国华侨历史博物馆的展厅里,一件旗袍上血迹斑斑,仿佛还留着那一夜的枪声与动荡。

这是1939年11月,泰国中华总商会主席蚁光炎在曼谷遭遇暗杀时,其妻妹所穿的衣物。那一晚,蚁光炎的鲜血与夫人意图咬舌自尽时的鲜血共同染透了妻妹的这件旗袍,也定格了这位华侨领袖为国捐躯的最后身影。

中国华侨历史博物馆副馆长宁一介绍,这件旗袍、悼念会的老照片、墓表拓片,连同上百件藏品,讲述着海外华侨华人在抗日战争中经历的动人心魄的故事。

一件旗袍,一段牺牲

“即便面对死亡的威胁,蚁光炎先生始终坚定地站在抗日救国的最前线,毫不退缩。”宁一说。

蚁光炎,原籍广东番禺,旅居泰国多年,是当地有影响力的华商,在中国全面抗战爆发后,迅速组织华侨社团投身抗日救亡运动。他带头拒绝向日本售卖泰国大米、抵制日货、认购救国公债、并组织侨界筹措巨额捐款,还动员爱国华侨青年回中国接受教育,资助许多人赴陕北公学。

据1939年底在重庆出版的《华侨先锋》一卷十六期记载:抗战开始后,蚁光炎领导暹罗侨胞献纳祖国的捐款,总计在600万元(国币或银元)以上。

蚁光炎的抗日救亡活动对日军造成了一定影响。在各种手段失败后,敌人便决定实施暗杀计划。蚁光炎身中数枪,在弥留之际,用潮汕乡音微弱地对家人嘱咐,“我虽死,尔等免用痛心,中国必定胜利!”

“他为祖国的抗战四处奔走,呕心沥血,直到最后献出宝贵的生命。”宁一感叹道,蚁光炎是那场民族危难之中首位为抗日捐躯的海外侨领。

中国华侨历史博物馆展厅内展出纪念泰国中华总商会主席蚁光炎的墓表拓片。 (李久骏/摄)

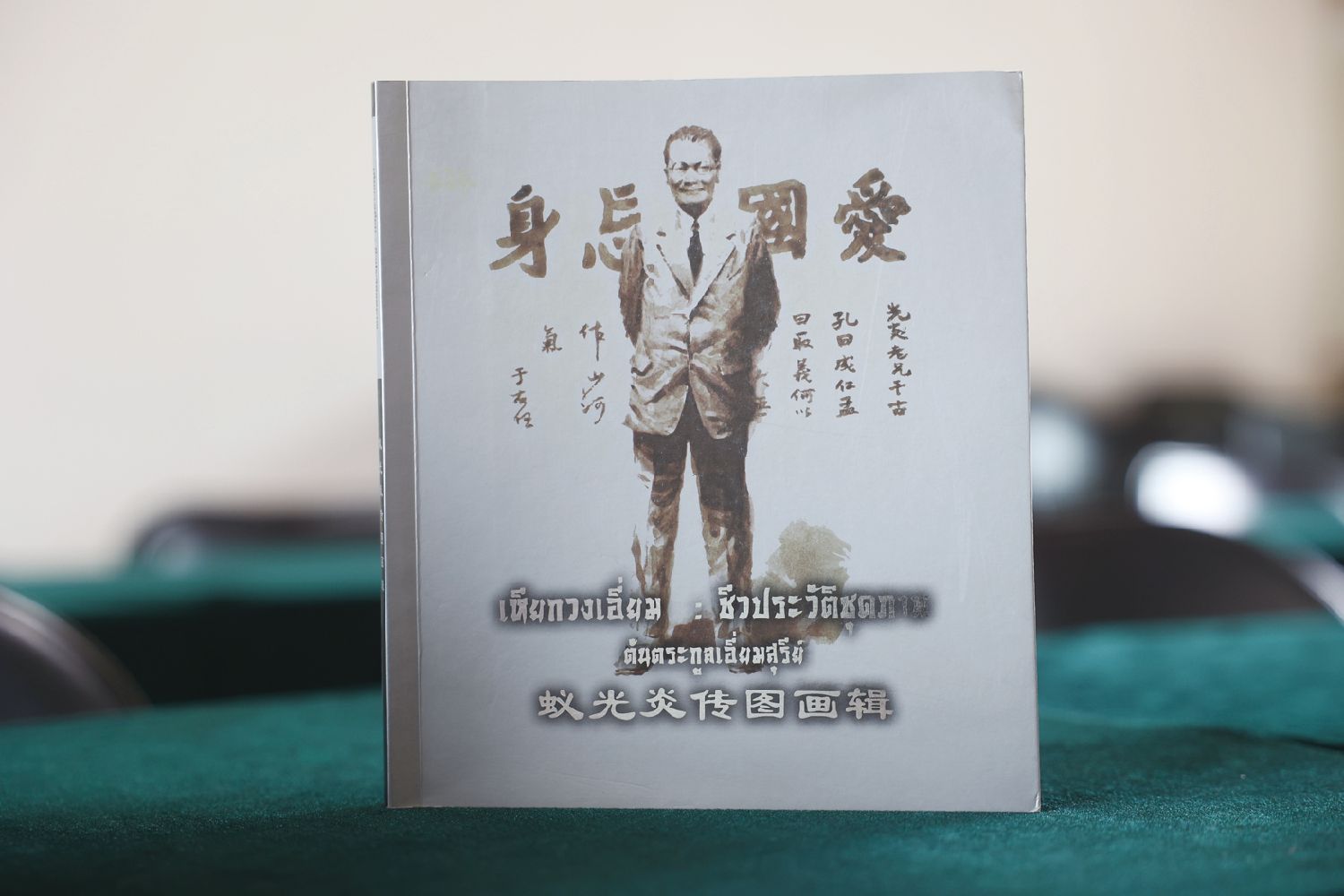

《蚁光炎传图画辑》。 (李久骏/摄)

有国才有家

在北京的家中,年过八旬的司徒月桂坐在爷爷的一张肖像画前,讲述了她爷爷司徒美堂的故事。

司徒美堂,祖籍广东开平,幼年赴美,后创办中华会馆、组建工会、反对美国排华法案,是在美国具有强大影响力的华侨领袖之一。

1931年“九一八”事变后,他组织“纽约华侨抗日救国筹饷总会”,发起大规模捐款、宣传、外交游说,支援祖国抗战,并筹集大量衣物、医药和汽车,通过宋庆龄在香港的“保卫中国同盟”,运往各个抗日战场。

1937年“七七”事变后,纽约华侨当即成立救济总委员会的救国团体,司徒美堂为执委之一,在该组织的发动和领导下,纽约市区每月参加各种救国活动的华侨达3万多人次,进而带动了全美国乃至整个美洲华侨社会的抗日救国活动。

从“九一八”事变到抗战胜利,美洲华侨开展抗日救国活动长达14年。据统计,此间美洲华侨为祖国捐款总额达6900多万美元,其中美国华侨捐款5600万美元,仅纽约“筹饷总会”募捐达1400万美元。

“爷爷早就告诉我,有国才有家。这句话我一辈子都不会忘。”司徒月桂说,爷爷曾告诫她:“你得记住,没有那一代人的牺牲,哪有今天的幸福。”

时至今日,司徒月桂仍常常坐在爷爷的肖像画前,用着小时候向爷爷撒娇的语气,“我跟爷爷说,今天又有谁来送花,又有哪位老师请我去讲历史,国家又有什么事情……”在她口中,这张肖像已不再是静态的影像,而是司徒美堂精神的具象化。

中国华侨历史博物馆副馆长宁一在馆内接受专访。 (李久骏/摄)

不止于一人,是一代人的信仰与选择

据中国华侨历史博物馆统计,仅“九一八”事变后几年内,海外侨胞筹集的救国捐款和物资数不胜数,广泛分布于东南亚、美洲、欧洲、非洲的各大侨社。许多人将救国公债当作信物装裱悬挂,从不赎回;也有青年华侨归国参军,在战场上英勇牺牲。

宁一介绍,当年侨胞是自发地全方位支持祖国的抗战,无论是从财力上组织“一碗饭”“一美元”等运动,或是通过出版报刊传递舆论以及祖国抗战的情况,或是主动站出来、站上前线。“海外华侨是抗日民族统一战线当中的重要组成部分。”

如今八十年过去,那件旗袍依旧沉默,那张肖像依旧无声。但它们记载的,不是死亡与过往,而是忠诚与传承。它们提醒我们:身在海外,并非远离;心系祖国,永不缺席。因为侨心未老,家国始终在。(李小波/文)